"العند يورث الكفر".. كلمة السر التي فتحت قلب الفاروق عمر للإيمان

كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك عظمة الطبيعة البشرية التي رُزِقها عمر بن الخطاب، وكان يعرف ما تنطوي عليه من أصالة واقتدار، كما كان يعرف أيضًا ما يتمتع به عمرو بن هشام من جاه ونفوذ.

ومن أجل هذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه أن ينصر الإسلام بأحب الرجلين إليه؛ عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عُمَر))(أخرجه الترمذي).

عمر بن الخطاب الذي ملأ الدنيا عدلا، كانت عداوته في الجاهلية للإسلام تكاد وحدها تعدل أذى قريشٍ كلها، وكان تشبثه بموقفه يدحض أي أمل في عدوله عن هذا الموقف، حتى أن أحد المسلمين صوَّر يومئذٍ يأسه من إسلام عمر بقوله: إنه لن يسلم حتى يسلم حمار الخطاب، أي إذا حمار آل الخطاب أسلم يسلم عمر، لشدة تشبثه بموقفه، وشدة عداوته لهذا الدين، والصلحة بلمحة، " إذا رجع العبد إلى الله نادى منادٍ في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله" .

كلمة السر

إلا أن رقة عمر وعدم تطرفه كانت كلمة السر في أن يفتح قلبه لدين الله، فكما يقول أهل الحكمة: " العند يورث الكفر"، والتطرف هو أشد ما يوقع الإنسان في العناد والبؤس.

فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ "جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي".

فالحق، ليس مع التطرف، "فليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه حتى يصيب منهما جميعا، فإن الدنيا بلاغ إلى الآخرة".

وانظر لعمر بن الخطاب حين خرج يوما شديد الحرارة من داره حاملاً إصراراً عجيباً، وسيفاً جسوراً، ليتجه شطر دار الأرقم، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام يذكرون الله هناك، وفي الطريق يلقاه نُعَيْم بن عبد الله، فيرى نعيم ملامحه تتفجر يأساً وبأساً ونقمة، فيقترب منه على وجل ويسأله:

ـ إلى أين ذاهب أنت يا عمر ؟

ـفيجيبه عمر: إلى هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش، وسفه أحلامها، وعاب دينها، وسب آلهتها فأقتله. يعني إلى سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم.

فيشتد ذهول نعيم بالخطر الذي ينجم عنه، فيقول لعمر:

ـلبئس السعي سعيك، وبئس الممشى ممشاك.

ويخشى عمر أن يكون نعيم قد أسلم، فيقول له:

ـ لعلك صبأت يا نعيم، إن تكن فعلت فو اللات والعزى إنْ كنت قد أسلمت لأبدأنَّ بك، ونعيم يعرف تماماً أن ابن الخطاب يعني ما يقول، فينهي الحوار بعبارة تلوي زمام عمر، إذ لا يكاد يحتمل وقعها الشديد فقال له نعيم:

ـألا تعلم يا عمر أن أختك وزوجها سعيد بن زيد قد أسلما وتركا دينك الذي أنت عليه.

فيفكر عمر بن الخطاب و أخته فاطمة بنت الخطاب، قد أسلمت، فماله ولدار الأرقم وقد اقتحم الخطر داره، وهكذا أغز السير إلى دار أخته وزوج أخته سعيد بن زيد، وفي جوف الدار كان سعيد بن زيد وزوجته فاطمة بنت الخطاب وملء أيديهم صحيفةٌ فيها شيئا من القرآن، فقرع الباب قرعاً رهيباً، وهو يغلي، وقيل:

ـمَن ؟

ـقال: عمر.

فاستقبلاه لدى الباب يغشاهما ذهول المفاجأة، ولم تنس بنت الخطاب في هذه الغمرة الصحيفة الكريمة التي بها آيٌ من كتاب الله فخبأتها تحت ثيابها، ويدخل عمر بن الخطاب والشر بعينه، وقال عمر :

ـما هذه الهينمة، سمعت دمدمة سمعت قراءة، ما هذه الهينمة التي سمعت عندكم ؟

ـأجابا: لا شيء، إنها نجوى وأحاديث، وقد كانا يقرآن القرآن.

ـفقال لهما: سمعت أنكما صبأتما !! أي أسلمتما.

ـفقال سعيد: أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك ؟ ما قولك؟

ولم يمهله عمر حتى يتم حديثه، فوثب عليه في عنفوان لجب، يغلي.

فقال: يا عدو الله، أتضربني على إيماني بالله الأحد، ألا ما كنت فاعلاً فافعل، فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله.

فبينما هو في بأسه الشديد، وتحاول أخته أن تمنعه من زوجها، فيضربها على وجهها، حتى بكت، فتأخذ عمر غشية، ويرق لبكاء أخته ويقول:

هاتِ الصحيفة لأنظر ما فيها.

وتجيبه أخته: كلا، إنه لا يمسّه إلا المطهرون، اذهب فاغتسل وتطهر.

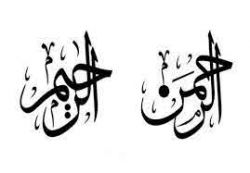

ويمضي عمر، ويغتسل، ويعود ليطلب الصحيفة، ويقرأ ما فيها فإذا فيها هذه الآيات:" طه (1) مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآَنَ لِتَشْقَى (2) إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى (3) تَنْزِيلاً مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَا (4) الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (5) لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى (6) وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى (7) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى حتى يتوقف عند قوله تعالى ﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (14) إِنَّ السَّاعَةَ آَتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى (15) فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى (16) ﴾.

ثم يتخذ عمر سبيله إلى دار الأرقم، وهناك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في الدين الحق، ويكبِّر المسلمون تكبيرة تهتز لها مكة جميعاً.

ليكن بعد ذلك سيدنا عمر الذي قال: "والله لن أترك مكاناً جلست فيه بالكفر إلا جلست فيه بالإيمان".

وذهب عمر بن الخطاب إلى بيت أبي جهل، فتهيَّبه أبو جهل، وذهب إلى بيت صفوان تهيبه صفوان، إلى أن دخل في الكعبة، ودعا إلى الإسلام، وناوشه أعداء الإسلام، فقال رضي الله عنه: وسار إلي الناس يضربونني وأضربهم، فجاء خالي وقال: ما هذا ؟ قالوا ابن الخطاب، فقام على الحجر وقال ألا إني قد أجرت ابن أختي، فانكشف الناس عني، فكنت لا أزال أرى الذين يضربون من المسلمين، وأنا لا يضربني أحد فقلت: ألا يصيبني ما يصيبهم ؟ فجئت خالي وقلت له:

ـجوارك مردود عليك. أنا أحب أن أكون مع هؤلاء الضعاف، جوارك مردود عليك.

فقال لا تفعل يا ابن أختي.

قلت: بل هو رد عليك.

ـقال: ما شئت فافعل.

فما زلت أضرب وأضرب حتى أعز الله دين الإسلام، فكان يحب أن يرفع من شأن هؤلاء الضعاف الذين لا سند لهم.